この記事では、蚊取り線香の昔ながらの定番アイテムともいえる「蚊やり豚」の歴史・効果・選び方について、江戸時代から現代までを通してじっくりひもといていきます。

江戸時代から今の暮らしへ、蚊やり豚が歩んできた歴史ものがたり

江戸時代の蚊対策と生活文化

日本の夏といえば、高温多湿な気候に悩まされる一方で、風鈴の音や夕涼みといった季節の風物詩も楽しめる季節です。そんな夏の暮らしにおいて、江戸時代の人々にとっても、「蚊」は夏の大きな悩みの種でした。蚊によるかゆみや伝染病への不安は、今以上に生活に密接した課題だったのです。

当時の町人たちは、藁(わら)やよもぎ、杉の葉などを乾燥させて焚き、煙で蚊を追い払っていました。いわば自然素材を使った蚊除けの知恵です。こうした生活文化の中から誕生したのが、のちの「蚊取り線香」の原型です。明治時代に入って線香型の蚊取りが登場するまで、江戸の人々は、日用品としての煙を上手に活用しながら、夏の暮らしを快適に保っていたことがわかります。

このように、蚊を避けるための工夫は、単なる衛生対策にとどまらず、暮らしの知恵として文化的に発展していきました。現代の私たちが「風情」と感じる要素の多くが、こうした江戸の生活感覚に根ざしているのです。

なぜ豚のかたち?蚊やり豚が生まれ、広まったそのワケとは

蚊取り線香とともに語られることの多い「蚊やり豚」は、その愛らしい見た目も相まって、日本の夏の風物詩として定着しています。しかし、この豚型の象徴的な道具がなぜ誕生し、なぜ長きにわたって愛され続けているのでしょうか。

蚊やり豚の起源には諸説ありますが、江戸時代に豚の野生種であるイノシシが「火伏せ(火災を防ぐ)の神」として信仰されており、縁起物として豚の姿が好まれたという背景があります。

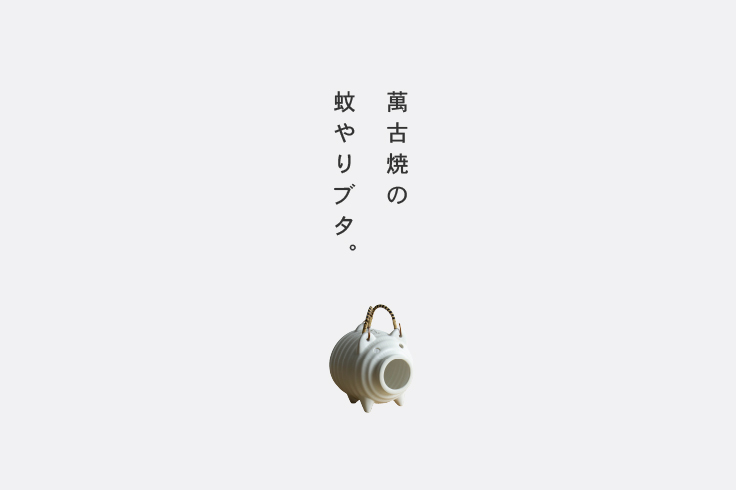

その後、蚊やり豚は各地の陶芸技術と融合しながら発展し、なかでも三重県四日市市の萬古焼は、「蚊やり豚」の主要な産地として非常に有名です。

昭和中期以降には、蚊取り線香の定番アイテムとして、縁側や軒先に蚊やり豚を置く光景が夏の風物詩として当たり前のものになっていきました。

そして現代。電気式やアロマ式などさまざまな蚊除けグッズが登場する中でも、蚊やり豚はその素朴で愛嬌あるデザインと、日本の伝統を感じさせる佇まいによって、根強い人気を保ち続けています。単なる実用品にとどまらず、暮らしに季節感と趣を添える存在として、今なお多くの家庭で大切に扱われているのです。

愛らしい見た目に、実用性もしっかり備えた蚊やり豚

工夫をこらした機能性で、蚊取り線香との相性も抜群

蚊やり豚は、見た目のユニークさだけでなく、実はとても理にかなった「道具」としての機能美を備えています。

まず注目すべきは「通気性」。蚊やり豚の胴体は多くが空洞になっており、口や背中などに開いた通気口から煙が効率よく排出されます。この煙の流れにより、室内にまんべんなく成分を拡散させることができ、蚊除け効果を高める役割を果たしています。

さらに、「灰の落下防止」という実用的な利点も見逃せません。蚊取り線香を直に使用すると、燃えた灰が周囲に散らばりがちですが、蚊やり豚を使うことでそれを容器の中で受け止められ、掃除の手間が大幅に軽減されます。

また、陶器製であることが多いため、熱に強く、線香が最後まで安定して燃えるというメリットもあります。火を使う道具だからこそ、細かな工夫と安全性が求められ、その点で蚊やり豚は非常に優れたプロダクトといえるでしょう。

見た目だけじゃない!実用性の高さ

蚊やり豚というと、どこか懐かしく、どこか可愛らしい、そんな印象を持つ人も多いのではないでしょうか。しかし、このアイテムの魅力は、単なる「ノスタルジー」や「インテリア性」にとどまりません。実用性も非常に優れています。

たとえば、かもしか道具店が手がける蚊やり豚では、伝統的な風合いと現代の住空間にマッチする洗練されたデザインを見事に融合させています。丸みのあるフォルムはどこか愛嬌があり、和室にも洋室にも自然と溶け込む柔らかさを持ち合わせています。

さらに、現代のライフスタイルに合わせたサイズ設計や取り扱いやすさもポイントです。棚や玄関、ベランダなど、場所を選ばず設置でき、使わない季節にはオブジェとして飾っても楽しめます。その存在は単なる蚊除けの道具にとどまらず、暮らしに彩りを添える一部として根付いています。

このように、蚊やり豚はデザイン性と実用性を兼ね備えた、非常に完成度の高い生活道具なのです。

日本各地の蚊やり用品一覧と選び方

素材や地域別のバリエーションを紹介

日本には陶芸の産地がいくつも存在し、その産地ごとに特徴的な蚊やり豚があります。

たとえば、有田焼の蚊やり豚は、磁器ならではの白く艶やかな肌が特徴。繊細で美しい反面、割れやすさには注意が必要なため、主に室内での使用に向いています。

信楽焼や常滑焼などの陶器製蚊やり豚は、素朴で温かみのある表情が魅力。信楽焼はざらついた土肌が特徴で、自然な風合いを好む人に人気があります。

そして忘れてはならないのが、三重県・四日市を中心に発展した「萬古焼(ばんこやき)」です。萬古焼は、耐熱性と強度に優れ、日常使いの器として広く親しまれてきました。中でも、かもしか道具店の蚊やり豚は、萬古焼ならではのどっしりとした質感と、落ち着いた色合いが特徴的。シンプルでモダンな造形の中に、確かな伝統が息づいています。使いやすさとインテリア性を両立した蚊やり豚として、支持を集めています。

インテリア・雑貨としての再注目

かつては「実用品」として各家庭に当たり前のようにあった蚊やり豚ですが、近年ではレトロブームも相まってそのデザインや手作り感が再び注目され、インテリア雑貨としての価値が高まっています。

玄関先にあえて季節感のある蚊やり豚を置き、季節の草花や風鈴と組み合わせることで、「夏のしつらえ」を楽しむ人も。シーズンオフでも、ドライフラワーや小物入れとして活用し、雑貨としてディスプレイに取り入れるケースも増えています。愛らしいフォルムなので、観葉植物の鉢カバーとして利用している例もあるほどです。

また、手作りの温もりが感じられる製品は、ギフトとしても人気。特に、三重県のかもしか道具店の蚊やり豚は蚊取り線香も簡単に装着でき「季節の贈り物」や「お祝い」としても選ばれています。

蚊やり豚は今や、単なる蚊除けアイテムではなく、「夏を感じさせる演出アイテム」としての地位を築いているのです。生活の中に季節感を取り入れたいと思う人にとって、これ以上ない暮らしの彩りになるでしょう。

まとめ – 時代を超えて愛される蚊やり豚の魅力とは

蚊やり豚は、江戸時代の暮らしに根ざした「蚊除けの知恵」から生まれ、明治・大正・昭和を経て、現代のライフスタイルにも柔軟に寄り添ってきた日本独自の生活道具です。その存在は、単なる蚊除けグッズにとどまらず、日本の夏の情景を彩る文化的アイコンとして深く根付いています。

機能的には、通気性や安全性、灰の処理といった面で非常に優れ、見た目にも愛嬌があり、空間に温かみを添えてくれる存在。

温もりと実用性を兼ね備えたかもしか道具店の「蚊やり豚」は、長く使えるしっかりとした作りでありながら、現代のライフスタイルにも自然に溶け込むデザインで、暮らしに寄り添う一品としておすすめです。

日本の夏、その空気感や情緒を楽しみたいすべての人へ。蚊やり豚は、過去と今とを繋ぐ、小さな芸術品であり、実用品です。そんな存在を、あなたの暮らしの中にもぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

■蚊やりの器はコチラ↓